一木一瓦皆有溫度!霍童古鎮廊亭煥新

近日,隨著一批新建基礎設施陸續完工,位於閩東山水間的霍童古鎮再添典雅氣象,以更加親和、宜人的面貌迎接八方遊客。一批木結構廊亭悄然融入古鎮肌理,既為當地居民的日常生活增色,也為遠道而來的遊客營造了更具沉浸感的遊覽體驗。

在文昌閣旁,兩座新落成的長廊靜立於夏末光影之中。入口長廊以老杉木為構、小青瓦為頂,質感溫潤,與周邊古韻相融。向深處走去,爬坡長廊依地勢蜿蜒而上,如一條舒緩的紐帶,將原本崎嶇的坡道轉為一段詩意的漫步。廊下,老人對坐閒談,孩童嬉戲穿梭;廊外偶有陣雨,瓦當滴水成簾,廊內行人卻依舊從容,自成一方閒適天地。

沿溪行至厘頭公園,新建的長廊與八角亭相映成景。亭尖如笠,廊影輕斜,不少遊客在此倚欄小憩、取景留念。一位來自福州的攝影愛好者一邊調整鏡頭一邊感歎:「這些建築不僅形態美,更重要的是它們『活』在了日常中——你看亭中下棋的老人、廊下避雨的學生,每一幀畫面都自帶故事感。」

「以前帶孫子逛公園,最怕日頭曬、突然下雨。現在有了這些廊亭,我們幾乎天天都來。」正帶著孩子在八角亭旁玩耍的本地居民陳阿姨笑容滿面地說,「早上鍛煉身體,傍晚乘涼聊天,連鄰里串門都多了個好去處。」

近年來,霍童鎮堅持以「微改造、精提升」為理念,循序漸進推進古鎮基礎設施優化與人文空間營造。這些採用傳統工藝打造的廊亭,不僅延續了閩東古建風貌,也注入了現代人文關懷。如今,漫步於霍童街巷,既能觸摸歷史的肌理,也能感受時代的溫度——這座千年古鎮,正以細膩而堅實的筆觸,在保護與發展的平衡中,寫下生動的實踐答卷。(褚子強)

百餘名台胞赴蕉城再續鄉情

11月1日至2日,蕉城區霍童鎮、赤溪鎮處處洋溢著喜慶熱烈的氛圍。來自馬祖後沃境楊公八使宮的交流團一行100餘人,跨越海峽,專程赴蕉城開展為期兩天的文化交流活動,續寫兩岸民間文化與親情交融的深厚情誼。

交流團的首站抵達了蕉城區霍童鎮。在歷史悠久的天后宮,兩岸民眾共同舉行了莊重的文化交流儀式,表達對共同歷史文化的尊重與傳承。為歡迎遠道而來的馬祖鄉親,霍童鎮特別安排了享譽盛名的非物質文化遺產——霍童線獅表演。精彩紛呈的表演引來陣陣掌聲,不僅展現了當地深厚的文化底蘊,更以獨特的藝術形式傳遞了血濃於水的手足之情。

次日,交流團前往蕉城區赤溪鎮繼續參訪行程。一行人先後前往社洋村的楊公八使宮及赤溪鎮上的楊公八使宮參觀交流,共同追溯歷史文化淵源。

「這已經是我第三次來到赤溪了,每一次都能深切感受到鄉親們如火般的熱情。」一位來自馬祖的團員動情地表示,「這次交流活動,不僅是文化的互動,更是兩岸同胞情感的緊密聯結,感覺非常有意義。」他深信,通過這樣的文化交流活動,能夠進一步凝聚兩岸文化同源同流的共識,使兩岸人民的關係越來越親密、越來越融洽。

馬祖與蕉城之間的民間文化交流源遠流長。據悉,早在2005年,馬祖交流團便曾幾度到訪赤溪鎮。近年來,蕉城區積極聚焦產業合作與人文交流,努力開展層次豐富、形式多元的兩岸交流活動,著力打造海峽兩岸交流合作的新平台,為來蕉台胞構建溫暖家園,持續為推進兩岸融合發展注入新的活力。(褚子強)

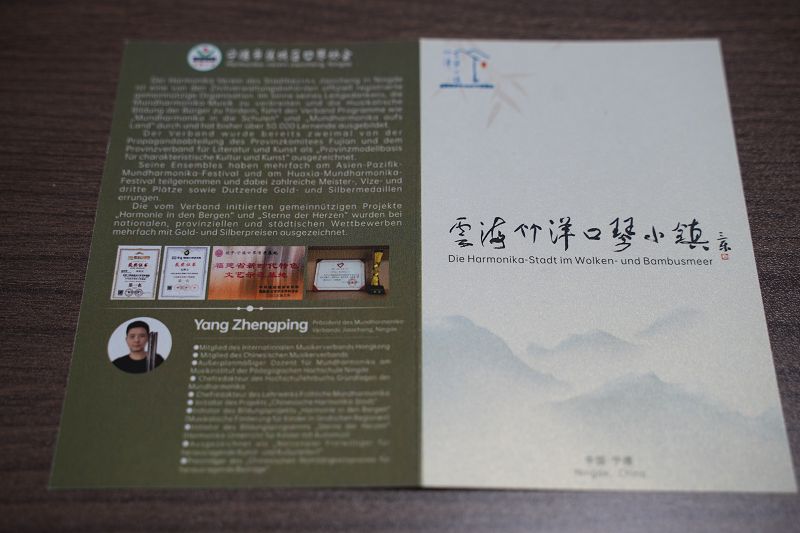

蕉城口琴閃耀德國 斬獲多個獎項

近日,蕉城區口琴協會代表隊在德國口琴世界賽中斬獲多項大獎,實現了蕉城口琴藝術在國際頂級賽事的歷史性突破。該項賽事被譽為「口琴界奧林匹克」。

蕉城區口琴協會代表隊作為中國大陸唯一參賽隊伍,本次比賽中,代表隊先後奪得青少年組合奏亞軍、半音階口琴青少年組亞軍、十孔口琴布魯斯組季軍等榮譽。

蕉城與口琴淵源深厚,群眾基礎廣泛。近年來,通過持續舉辦高水平活動,區域口琴影響力不斷提升。今年7月,蕉城成功舉辦華夏口琴藝術周和海峽兩岸(蕉城)口琴文化周,吸引全球10個國家與地區逾2500名口琴愛好者參與,展現出卓越的組織能力與藝術向心力。

本次賽事期間,蕉城口琴協會還受邀訪問德國何萊音樂學院及世界口琴聯盟,圍繞口琴教學體系建設、口琴藝術小鎮打造等議題進行深入交流,為蕉城口琴藝術的可持續發展開拓國際合作新空間。(褚子強)

洋中鎮開展「匠心織斗笠 非遺潤民心」志願活動

為推動非遺文化走進大眾生活、融入日常場景,進一步增強群眾的文化認同感與歸屬感,10月28日,洋中鎮於東山村陳氏宗祠開展「匠心織斗笠 非遺潤民心」志願活動。洋中鎮村民與寧德師範學院學生共同參與,在匠心傳承中感受非遺魅力。

活動伊始,斗笠非遺傳承人講述自己與斗笠相伴的歲月,細數與這項傳統技藝的深厚淵源。從早年學藝時克服重重困難的艱辛歷程,到如今面對斗笠傳承斷代、市場認知度低等現實困境的思索,再到近年來嘗試將現代審美融入傳統樣式、探索文旅融合傳播路徑的創新實踐。傳承人以真摯的情感、鮮活的故事,讓在場參與者深刻體會到非遺傳承背後的堅守與不易,也真切認識到斗笠技藝的文化價值。這番分享不僅拉近了大眾與非遺文化之間的距離,更成功點燃了大家對斗笠編織技藝的探索興趣與關注熱情。

在實踐環節,傳承人拿出竹篾框架、彩繩等製作材料,耐心細緻地向參與者講解簡易斗笠的編織技巧與裝飾方法。村民與學生們熱情高漲,紛紛動手實踐,過程中,傳承人穿梭在人群中,針對大家遇到的「竹篾易鬆動」「繩結不牢固」 等問題逐一指導,手把手糾正手法。村民和學生在傳承人的指導下,一步步完成屬於自己的斗笠作品。

此次活動不僅讓參與者們感受到非遺技藝的細膩與精巧,更真切完成了從「聽說非遺」到「參與非遺」的轉變,讓非遺不再是遙遠的文化符號。(楊慈監)