兩岸媒體前進卓爾山景區采風

自然風光秀麗 人文氣息厚重 可以看到原生態的高原放牧場景

卓爾山草原風光,不輸新疆伊犁的阿勒泰,被譽為「中國的雲端牧場」。卓爾山景區命名「音樂家采風基地」和「攝影家創作基地」,深受遊客歡迎。

卓爾山藏語稱為「宗穆瑪釉瑪」,意為美麗的紅潤皇后,屬於丹霞地貌,由紅色砂岩、礫岩組成。卓爾山景區自然風光秀麗,人文氣息厚重,可以看到原生態的高原放牧場景。

卓爾山是祁連山的支脈,呈現丘陵狀的草原風光,地貌屬於丹霞地貌,位處祁連山中段,主要由紅色砂岩、礫岩組成。卓爾山景區則位於青海省祁連縣八寶鎮,是中國4A級景區,屬海北藏族自治州,距離祁連縣城約6公里,佔地面積7.58平方公里,核心面積0.31平方公里,最高海拔為3100米,平均海拔2930米。氣候屬典型的高原大陸性氣候,冬長夏短,氣候寒冷乾燥,太陽輻射強,冷季長,暖季短,雨熱同季,乾濕分明。

站在卓爾山頂視野遼闊,四周沒有任何遮攔,可以一覽對面四季景色鮮明的牛心山;若站在風景區山頂的烽火臺上,則可以遠瞭整片祁連美景;左右兩側則分別是拉洞峽和白楊溝風景區;背面是連綿起伏的祁連山;山腳下為環繞縣城周邊的八寶河。卓爾山景區景色幽美,令人心曠神怡。

6至8月的祈連山下,種植有大片的油菜花田,美麗黃色的花,開滿一片片,加上四周山頭白皚皚的雪景,襯托出景色的美,遊客來到此地,都會不由自主地停下腳步拍照,留下美好的回憶;卓爾山下到處都是原生態的大草原,可以看見許多牧民經營的騎馬射箭等,牧民過去生活的技藝,如今則成了城裡來的外地遊客們,喜歡掏錢的遊玩項目了。

祁連縣之所以山清水秀、牛羊肥壯、物產豐富,有一段美麗的傳說:在藏族傳統觀念中,龍神是財富的主人和象徵,守護著秘密的財富。宗姆瑪釉瑪(卓爾山_,原本是來自龍界的公主,一次偶然的邂逅,認識了守護這裡的山神阿咪東素(牛心山),她深深愛上了阿咪東素,因此甘願冒犯天規,不顧一切要嫁給阿咪東素為妻。

由於龍王夫婦堅決反對,最後公主選擇留在人間,變成一座卓爾山,與阿咪東素的牛心山,隔著八寶河,雖彼此只能遙遙相望,但卻願終身相伴,守護著祁連的美麗山川和人民。這就是卓爾山藏語稱為「宗穆瑪釉瑪」,意為美麗的紅潤皇后。

卓爾山,是祁連山脈之中的絕美仙境,其草原風光不輸新疆伊犁的阿勒泰,被譽為「中國的雲端牧場」。碧綠遼闊的草原,蒼翠的森林,壯觀獨特的丹霞以及遠處聖潔的雪山,組成了卓爾山一幅幅如詩如畫的自然風光。

卓爾山已成為祁連縣的重點旅遊景區,是眾多遊客來祁連之旅必登的勝境,作家、詩人藝術家寫生采風基地,該景區已被青海省文聯,命名為「音樂家采風基地」和「攝影家創作基地」。

卓爾山風景區主要由民族團結祥和塔、天境之眼、煨桑臺、天橋神殿、西夏烽燧等景點組成。最佳旅遊時間在夏季6月末到8月,秋季9月末到十月初,冬季則拍雪景。

天境之眼是景區第一個觀景點,天境之眼意為此處面向牛心山,遠眺四周,盡覽祁連的旖旎風光:東面拉洞峽谷內農田、村舍、小橋、流水的田園風光;東南方是由青海雲杉構成的原始黑森林和牛心山餘脈渾然天成,遠望呈現濃重的墨綠色,猶如一幅北歐風光。 迎面是牛心山與卓爾山隔河相望,山間流動的八寶河,激起的水花,像是在訴說阿咪東索與宗穆瑪釉瑪動人的愛情傳說。

西夏烽燧也就是西夏烽火臺,是座具有深厚歷史背景和文化價值的古代軍事建築,是古代傳遞軍事資訊,最快最有效的方法,位於景區制高點。相傳是西夏末代皇帝李睨於亡國之際、以假死逃難到祁連後,在祁連山腹地各山頭,可遙相呼應的險要位置,修建的多座烽火臺,卓爾山烽火臺為其中一處。

目前的烽火臺是在西夏烽燧遺址的基礎上重新修建,高9.36米,登頂可盡賞卓爾山景區全貌。烽火臺有許多瞭望口,從入口就有2名衛兵塑像站崗,在其他出入口與烽火臺上,也有衛兵,成了許多小朋友喜歡合照的偶像。

民族團結祥和塔是祁連縣,一個重要的宗教和文化地標,是祁連地方佛教信眾自發修建,是祁連民眾祈福與心靈解放,促進各民族安定團結、和睦共處、共同發展的地方。佛塔上有綠毛獅子的圖案,象徵著佛陀,佛塔的基座是吉祥八寶,在塔內還有小經堂,經堂內供奉有長壽三尊、釋迦牟尼、綠度母、黃財神等唐卡畫像。塔的周圍也是一處絕美的觀景平臺,可俯瞰祁連縣城全貌。

煨桑臺是地方信眾所建,卓爾山是當地信仰藏傳佛教的群眾,心目中守護一方的神山,每逢初一、十五前來「煨桑」朝拜的群眾絡繹不絕,煨桑台四周都掛著經幡。「煨桑」是藏民族最普遍的一種宗教祈願禮俗,是宗教場所不可或缺的形式之一,是用松柏枝,焚起的煙霧,是藏族祭天地諸神的儀式。煨桑時除點柏枝和香草外,還有糌粑、炒青稞、茶葉、糖、蘋果、清水等眾多食品,信徒們以此作為祈福的一種形式,希望神會降福於敬奉它的人們。煨桑有兩層含義,一是凈化,二是祭祀獻供。

丹噶爾皮繡 青藏高原的藝術瑰寶

【記者陳子發、蘇永欽青海報導】丹噶爾皮繡是青海省湟源縣,特有的民間手工藝術品,起源於古羌人時期,距今已有三千餘年歷史。2008年作品「高原精靈藏羚羊」被北京奧組委收藏,其產品涵蓋裝飾畫、服飾、日用品等類別,遠銷十餘個國家。

「2025兩岸媒體記者與台青網紅」採訪團前往位於丹噶爾古城明清老街與大廟巷交叉口東200米處,文廟斜對面的湟源皮繡館參訪,對此項由湟源人民所創造的手工藝術品進行採訪。

湟源,史稱「西戎羌地」、「丹噶爾」,這裡是羌人早期生活棲息的地方,也是絲綢南路和唐蕃古道上的重要驛站,農耕文化與牧業文化的結合點,素有「海藏咽喉」之稱。

盛唐時在此曾設茶馬互市,開闢了唐蕃古道,宋代為絲綢南路要衝。明清時,為西部民族貿易和文化交流的重鎮。清末,丹噶爾城又成為著名的貿易集散地,各地商販、能工巧匠紛紛入駐,牛羊、毛類、皮張等各類貨物集聚,貿易興盛、經濟繁榮。

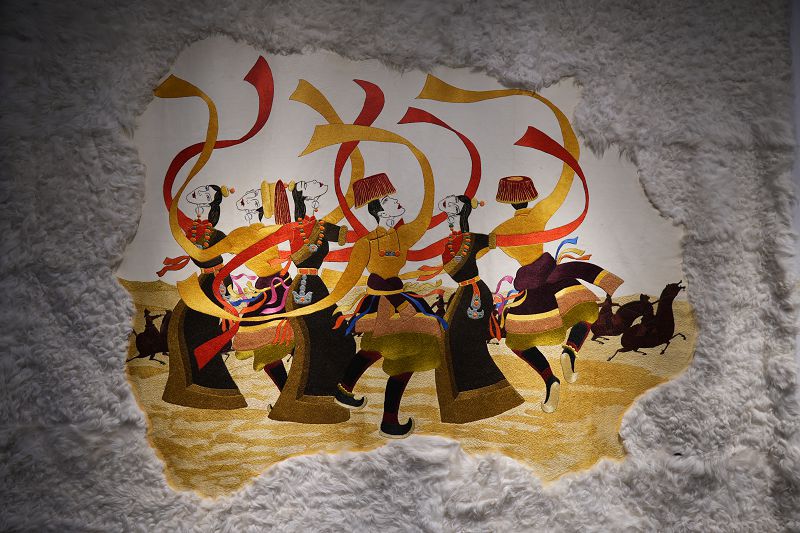

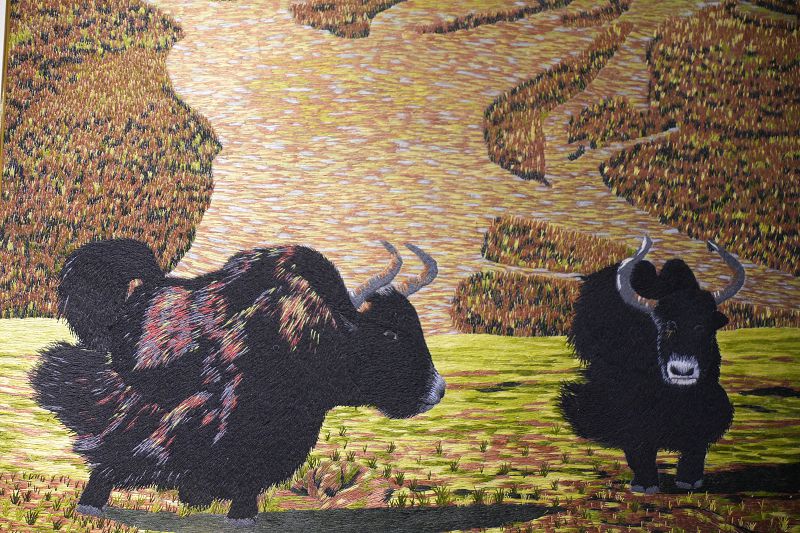

據悉,顧名思義,皮繡是一種在各類皮張上,刺繡的民間手工藝術。丹噶爾皮繡是青以動物皮革為基底,採用馬尾、毛線、皮繩等材料,通過盤、攢、堆、辮等針法,繡制山水、民俗、神話等題材,兼具實用性與藝術性,融合草原、農耕及中原文化特色。

湟源縣依託丹噶爾古城建立展館,並借助深圳文博會等平臺,拓展非遺傳播維度,形成集保護、生產、銷售於一體的產業體系。

皮繡品種形式千變萬化,既有名貴的欣賞藝術品,也有美觀實用的日用品。根據不同的場所和用途可設計製作出不同樣式,每個品種可繡以風景、花鳥、動物走獸、人物肖像等圖案。同時,還融入名人軼事、神話故事、風土人情等寓教於樂的內容,藝術地表達了人們對鄉土的熱愛,美好生活的追求。

丹噶爾皮繡這一精妙的手工藝術,面臨失傳的危險境地,它鮮為人知,湟源縣把丹噶爾皮繡作為打造文化湟源品牌的主要工作內容,建立研發機構,指定專門人員,並組織或邀請有關文化專業人士,搜集典型實物和文獻資料。經過挖掘和整理,初步摸清了這一藝術珍品的起源、發展、分佈和保存現狀。

同時,培養了一些民間藝人,保護和革新了傳統皮繡,製作出了一批精美的皮繡產品。它蘊含著精湛的技藝、獨特的藝術風格和豐厚的文化蘊涵,已有上千年的歷史。

20世紀以來,當地通過研發機構與傳承人推動技藝復興。張永福、李永清等人於2007年組建皮繡研製中心,創立「企業+農戶+學校」模式,累計培訓婦女超萬人次。產品涵蓋裝飾畫、服飾、日用品等類別,遠銷十餘個國家。