「2025兩岸媒體記者與台青網紅」交流活動在青海舉辦

「2025兩岸媒體記者與台青網紅」交流活動,一行27人,從6日起至11日,將在青海省展開為期6天的「在青海遇見兩岸網紅力」活動,將青海美好的湖光山色與名勝古蹟,呈現出來給觀眾、讀者知道,歡迎大家到青海打卡、旅遊。

兩岸媒體記者與台青網紅將前往湟源縣丹噶爾古城、卓爾山景區、青海湖、倒淌河甲乙村藏族牧民、青海湖普氏原羚科研救護中心、卡茹蘭牧場、青海湖二郎劍景區、茶卡鹽湖、龍羊峽、青海龍羊峽生態旅遊度假區、群加森林公園、加森林公園、塔爾寺、自然資源博物館、火燒溝濕地公園以及聖源地毯集團有限公司、清潔能源綠色算力中心參訪。

丹噶爾古城已有600多年歷史,明清時期曾是西北地區最大的「茶馬互市」年貿易總額約達白銀300萬兩,是當時西寧貿易總額的六、七倍,一度成為青海地區的民族貿易中心;所以又被稱之為「海藏通衢」、「海藏咽喉」、「茶馬商都」、「小北京」等,由此可見當時有多重要、繁華。

據資料顯示,明清時期的丹噶爾古城,中國全國乃至世界各地的商人,都有人來此進行貿易、開設商行。百年的商業貿易,見證了漢、藏、蒙古、回等多民族在這裡團結互助、和睦相處。

丹噶爾的蒙語意思為「白海螺」。其地名由來源於著名的藏傳佛教寺院「東科爾寺」,清代順治五年(西元1648年),東科爾寺從西藏遷至丹噶爾古城東面百米處,又稱「丹噶爾寺」,當時成為青海和西藏聲名遠播的寺院。

後來康熙皇帝去世後,雍正就位,羅布藏丹津乘機起兵反清。朝廷任命川陝總督年羹堯為撫遠大將軍,平定了羅布藏丹津叛亂。年羹堯上書加強對青海地區的政治、經濟等進行全面整頓。雍正三年(西元1725年),朝廷批准將貿易之地移至西寧口外的丹噶爾寺(東科爾寺),丹噶爾由此成為政府規定的合法的邊關市場。

雍正五年在原明朝西寧衛治遺址上修築了丹噶爾古城,並設立了丹噶爾營,負責丹噶爾及環青海湖地區的軍事防務,維持丹噶爾商業貿易的正常秩序,丹噶爾的商業地位超過西寧,成為青海地區的民族貿易中心。

丹噶爾地處青海地區農牧交錯線上,以西為牧業區,以東則是農業區。在雍正後又成為甘肅行省和青海辦事大臣所轄蒙藏遊牧區的行政分界點,即處在所謂「邊內」和「邊外」的交界處。

歷史上,丹噶爾不僅是當時重要的貿易集散地,還是一個兵家必爭的戰略要塞。對外有山阻之險,可防禦外敵,對內可北連新疆,西通西藏,東靠西寧、蘭州,南接四川,是東南西北的交會點,是中國內地通往西藏、新疆的門戶。自西漢以來,戰事連連,留下20多處遺址和軍事設施。

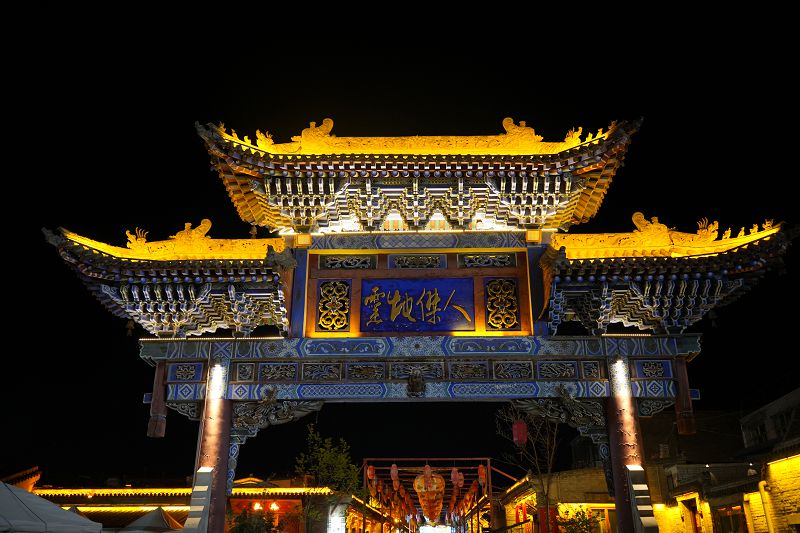

6日夜晚,媒體團夜遊丹噶爾古城,大街長800米,城隍廟、丹噶爾廳署、仁記商行、文廟、鎮海協營、湟源城關、第一小學商號店鋪、火祖閣古建築,至今仍保存完好,從這些古建築就可以看到當年的商賈雲集和熱鬧繁華。

在嘉慶、道光和咸豐三朝(西元1796年—1860年)的六十餘年時間裡,丹噶爾民族貿易發展達到了鼎盛時期,成為西部重要的商貿集散地。來自北京、天津、山西、陝西、湖南、甘肅等地的商人、工匠都看上了這塊風水寶地,紛紛來此從事商貿、加工、製造等行業。

城內東西大街及城外豐盛街、東關、西關街、南城臺都成為繁華的商業貿易區。

丹噶爾古城內共有兩座城門,西城門叫拱海門,東城門叫迎春門,「迎春」恰如其分的表達了高寒地區的人們期盼萬物復甦、迎接四方來客之意。走過這座城門,真正進入了丹噶爾古城。

西門拱海門源於當時羌地祭海的風俗,祭海的官員從此門西去青海湖見西海神。拱是「作揖」,海是「祭海」,都表示恭敬之意。丹噶爾廳建於道光九年,民國二年改為湟源縣署。

沿著一條帶著坡度、鵝卵石鋪成的大道前行,右轉是迎春門城樓,穿過門洞左轉就是商舖密集的古街,兩側的店舖都是青磚灰瓦的仿古建築,在紀念孔子的文廟旁,看到「好好學習 天天向上」八個大字,就是湟源城關第一小學,最後到了勝利門,結束夜遊丹噶爾古城夜遊活動。

湟源排燈逾二百年歷史 大陸最早廣告燈箱

【記者陳子發、蘇永欽青海報導】湟源排燈聞名遐邇,起源於清代中期,距今已有二百多年的歷史,為湟源縣地方重要民俗文化;湟源排燈可說是中國最早的廣告燈箱。

湟源排燈是流傳於湟源縣的一種民間節日燈彩藝術,起源於清代中期的看板燈箱,在每年元宵節期間組織展掛,為湟源縣民俗文化的重要表徵之一。

資料記載,湟源排燈首次正式出現于清道光九年(1829年),當時,湟源商業興盛,青海、西藏及內地各省商雲集源,人民生活富裕,安居樂業,而且正逢清政府設立丹噶爾撫邊同知,並在當年正月元宵節展出了過街排燈。

到了民國時期,富商馬有德請丹邑木匠李華、樊春芳等兄弟專門製作吊燈百餘架、排燈5架,擺放在關帝廟和城廟門口。至此,各商號、店鋪、廳署機關、單位紛紛仿製,製作的排燈有正方形、長方形、橢圓形、扇子形以及橫跨街道的長條排燈,使湟源的排燈逐步成熟。

湟源排燈鼎盛時期是在民國初年。民國七年(1918年),湟源重振洋行生意,除原有7家天津洋行外,又增加了4家,生意十分紅火。民國十六年(1924年),湟源的商家已達千餘家,從業人員5千餘人,貿易金額達白銀5百萬兩,較清嘉慶、道光時規模更大,貨源更足,交易更廣,市場凝聚力更強,故被稱為「小北京」。

那時,每當元宵之夜,彩布篷街,每隔10米就有一架排燈,排燈齊亮。那時排燈從古城西門(即拱海門)到東門(即迎春門),一條排燈組成的長龍延伸到萬安街、張家雜鋪,另一條直下豐盛街,至火祖閣,懸掛的排燈有100多架。

湟源排燈由燈彩藝人手工製作完成,主要製作材料為蘇、杭等地的上等絲紗。湟源排燈形式多樣,大多由四格構成,其融繪畫、堆繡、刺繡、剪紙、書法等藝術形式於一體,具有較高的藝術價值。如今的排燈便是這種廣告招牌的演變,每當農曆正月元宵節前後,走在湟源的大街,你會覺得置身燈河中。

如今的湟源排燈,在原有的繪畫基礎上,又融入了皮繡、香包、剪紙、皮影、堆繡、衍紙畫、農民畫、藏繡、盤繡等,多個中國國家級和省級的非物質文化遺產,使得排燈更具觀賞性、研究性和收藏性。湟源也因此成為「中國排燈之鄉」。