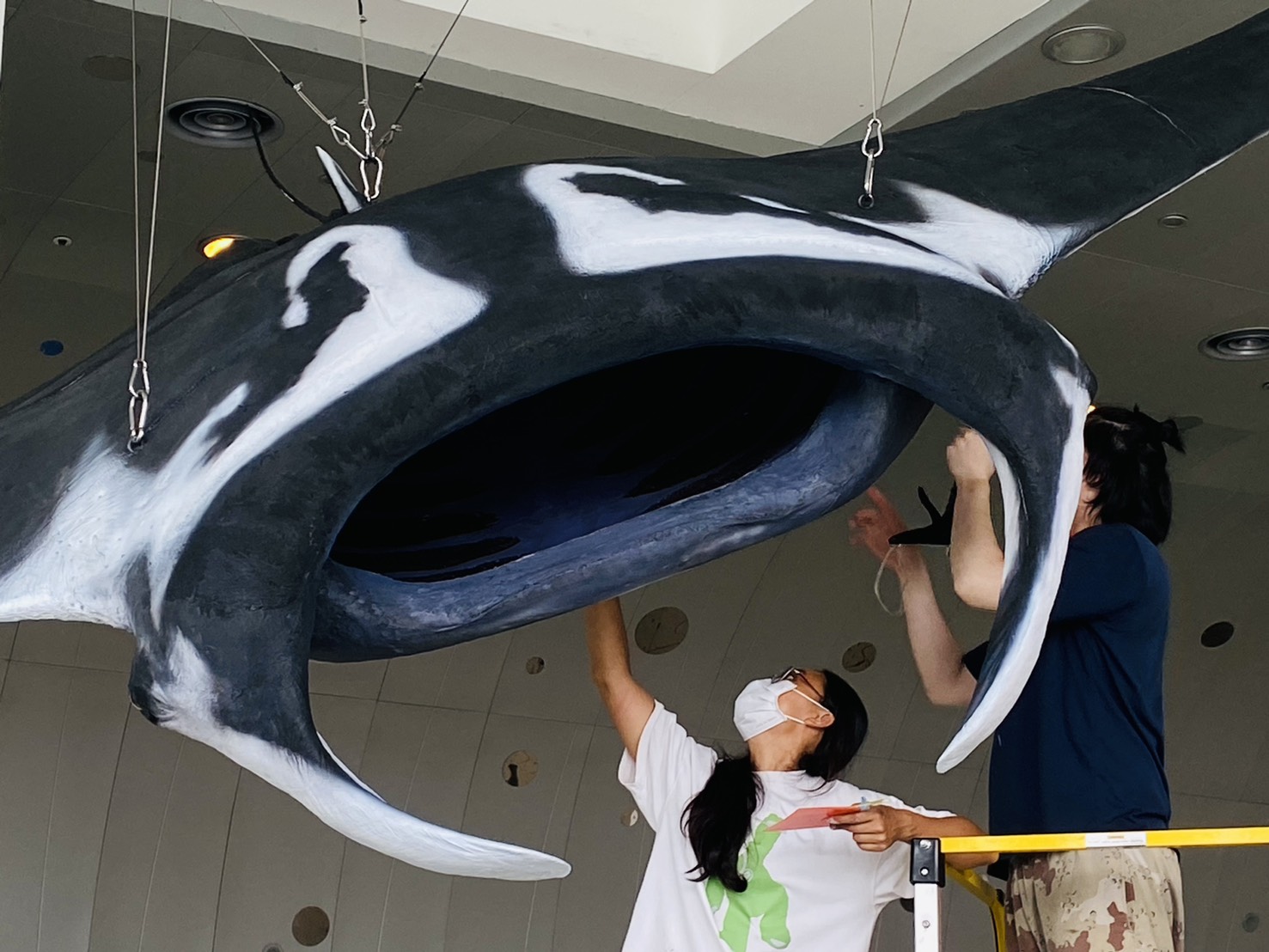

全國首尾大型鬼蝠魟標本維護展示,海科館修復裂痕,為海洋生命護航。

全國首尾大型鬼蝠魟標本維護展示,飛行魔毯的重生,海科館修復裂痕,為海洋生命護航。(國立海科館提供)

【記者張毅基隆報導】全國第一尾大型鬼蝠魟標本在今年一月十五日經主管機關核審通過,在國立海科館主題館五樓正式展出後,已吸引大量民眾觀賞。

這個全國首尾大型鬼蝠魟標本,不僅是珍貴的海洋生物保護實例,也是海科館展項亮點之一。為延長這被世界自然保育聯盟紅皮書中,列為瀕危物種的鬼蝠魟(蝠鱝)標本的保存期限與保持完整性,海科館在本月17日展開一整天的專業標本維護工作,並公開展示這些修護過程。

海科館指出,展示於海科館的鬼蝠魟標本,依據其年齡和性別,而有「蝠妹」的小名。由於天氣炎熱且較乾燥,標本「蝠妹」的皮膚出現裂開的情況,這使得標本維護成為一項緊迫且重要的工作。

海科館與專業修復團隊針對皮裂問題,進行修復處理,且在開館時間進行,可讓來館的民眾現場觀察專業保護過程及感受標本維護的不易。標本的修復工作是一門極具挑戰性的技術,這不僅是對過去努力的延續,也是未來保存技術發展的一部分。這次的維護展示,同時展示海科館在維護海洋生物與典藏物件的努力。

修護團隊說明,「蝠妹」標本表皮仍保留原有倒勾狀盾鱗,無法採用擦拭的方式,僅能使用高壓空氣及吸塵器進行清潔。實體剝製標本最佳保存方式,是存放在恆溫恆濕的環境中,但體型巨大且珍貴的鬼蝠魟有極高的展示教育價值,屬於常溫開放式空間,因此需定期實施除塵維護保養。

海科館指出,這次的維護工作集中於皮膚裂開部位的修復,團隊仔細檢查標本的每一處損傷,並採用最精細的技術進行修復。過程中,採用防黴矽利康、原色塗料、補土材料進行接縫處的強化及補色,以確保標本在維修後,仍能保持原有的生物學與藝術價值。

海科館館長王明源表示,鬼蝠魟標本的保護工作,是一項持續的挑戰。它不僅是自然界奇蹟的再現,也承載對海洋生物多樣性保護的責任。這次的維護展示,也讓民眾更能理解標本維護背後的科學與匠心。經由標本維護展示,民眾不僅能了解鬼蝠魟的生物學與生態學知識,還能看到標本如何經過專業修復,學習到更多有關標本保護的知識。這些維護過程將每週更新,並會設立專業導覽,讓參觀者更能了解標本製作、維護與保存的背後故事。

_0.jpg)

_0-300x225.jpg)

_0-300x200.jpg)